Участие в конкурсе «Гордость Тамбовщины» принимает рассказовская газета «Трудовая новь»

Журналисты подготовили рассказ о первой любви и музе великого русского поэта Александра Пушкина — Екатерине Бакуниной, проживавшей в Рассказовском крае более двадцати лет.

Журналисты рассказовской газеты принимают участие в конкурсе «Гордость Тамбовщины» (18+), посвящённом историческому наследию нашего региона. В номинации «Люди Тамбовщины» — история о первой любви и музе великого русского поэта Александра Пушкина, проживавшей в Рассказовском крае более двадцати лет.

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа…», — писал Николай Васильевич Гоголь. Биография, судьба, творчество Александра Сергеевича до сих пор вызывают интерес не только в России, но и за рубежом. О «солнце русской поэзии» хотели и хотят знать всегда и везде. Каждый населённый пункт нашей необъятной Родины пытается хоть какими-то нитями связать себя с именем Пушкина… Город Рассказово — не исключение.

В те дни… в те дни, когда впервые

Заметил я черты живые.

Прелестной девы и любовь,

Младую взволновала кровь,

И я, тоскуя безнадёжно,

Таясь обманом пылких снов,

Везде искал её следов,

Об ней задумывался нежно,

Весь день минутной встречи ждал,

И счастье тайных мук узнал…

Многие, конечно же, узнали строки великого русского поэта! Наверняка, кто-то знает или догадывается о какой прелестной деве идёт речь… Да, они посвящены Катеньке Бакуниной, в замужестве Екатерине Павловне Полторацкой. Но, мало кому известен тот факт, что эта «прелестная дева», первая любовь и муза Пушкина-лицеиста, более двадцати лет прожила на Тамбовщине, если быть точнее, в Рассказовском крае.

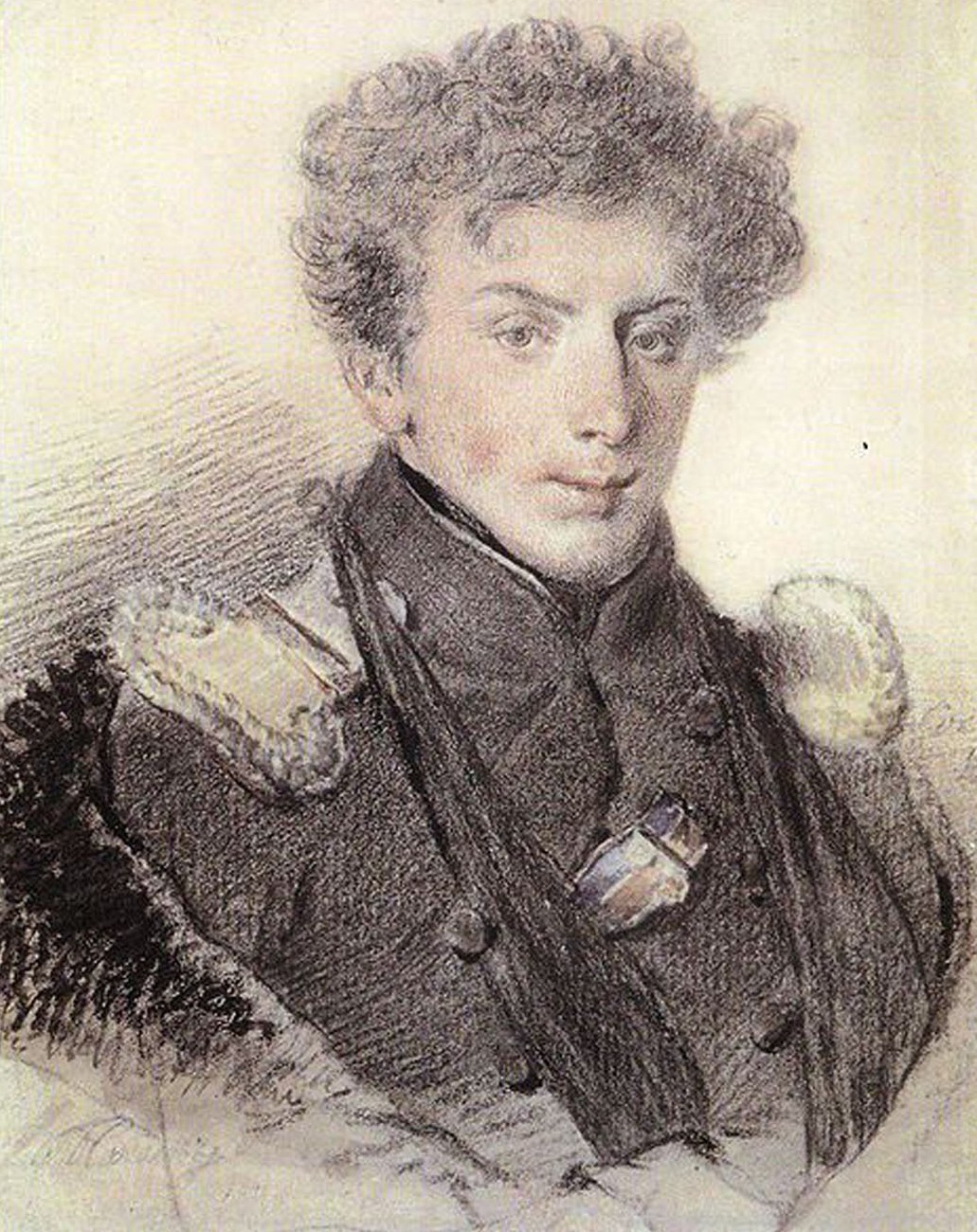

Кто вы, Екатерина Бакунина?

Дочь действительного камергера Павла Петровича Бакунина родилась 9 (20) февраля 1795 года, получила хорошее домашнее образование. В 1811 году её брата Александра Бакунина определили в Царскосельский лицей, где учился и Пушкин. Екатерина вместе с матерью часто навещала его, став объектом внимания многих лицеистов, в том числе Пушкина, Пущина и Малиновского.

Но любовь поэта оказалась безответной. Пушкин, как того ни желал, не мог рассчитывать на взаимность со стороны Бакуниной. Он оказался слишком юн для взрослой (она была старше на четыре года) красивой девушки, уже выходившей в свет и окружённой вниманием поклонников.

По мнению многих исследователей, именно Катенька Бакунина — предмет пылкой любви, заставившая поэта познать «счастье тайных мук», вдохновила юного Пушкина на написание более двадцати лирических стихотворений, объединённых в так называемый «Бакунинский цикл». Упоминание о ней можно встретить и в других произведениях поэта, в разные годы.

Чуть позже Екатерина Бакунина стала любимой фрейлиной императрицы, дружила с Василием Жуковским, была человеком, безусловно, незаурядным, — и не только по редкому женскому обаянию, но и по живости ума, образованности, широте интересов, знала несколько иностранных языков. Считалась талантливой портретисткой, брала уроки живописи у известного художника Александра Брюллова, при этом сама стала музой многих живописцев. Её жизнь при дворе никогда не омрачалась скандалами и сплетнями.

Тихое счастье

Замуж Екатерина Павловна вышла поздно — в 39 лет. Её избранником стал рассказовский дворянин Александр Александрович Полторацкий, отставной капитан, герой войны 1812 года.

Свадьбу сыграли в Петербурге 30 апреля 1834 года, переехав вскоре в рассказовское имение мужа. Жизнь Бакуниной полностью переменилась: фрейлина отказалась от светской жизни и регалий, замужество лишило её и достаточно большого жалованья придворной дамы. Однако Екатерина Павловна, по словам близких, в замужестве ни в чём не нуждалась и была счастлива. Занималась воспитанием детей, не забывала о своём увлечении живописью, создав целую галерею портретов родных и близких.

В 1837 году Александра Александровича Полторацкого избрали предводителем дворянства в Тамбовском уезде, Екатерина Павловна выступала в качестве хозяйки балов и вечеров в Дворянском собрании, посещали супруги Тамбовский театр.

Александр Александрович Полторацкий скончался в марте 1855 года. Первая любовь великого поэта и верная жена рассказовского дворянина покинула этот мир в декабре 1869 года. Полторацкие похоронены в Новодевичьем монастыре в Петербурге.

Среди потомков Екатерины Павловны Бакуниной-Полторацкой — талантливые музыканты и поэты. Например, внучка Екатерина Ивановна Полторацкая оставила яркий след в культурной жизни Рассказова. Закончив Санкт-Петербургскую консерваторию по классу фортепьяно, после революции учила детей. Её музыкально-просветительская деятельность способствовала появлению в городе детской музыкальной школы, открывшейся в 1954 году. Первые преподаватели — ученики Екатерины Ивановны.

Наследие Полторацких

Постройки, принадлежавшие Полторацким и сохранившиеся до настоящего времени, могут рассказать немало интересного о своих владельцах. В главном усадебном доме (ул. Некрасова, 18) сегодня располагается храм в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского и Свияжского. Перед зданием, со стороны главного входа, частично сохранился парк с липовыми деревьями.

Летняя резиденция пустует (ул. Средне-Бугровая). Парк зарос, но можно увидеть несколько старых лип и ясеней, которые посадили при Полторацких.

В Рассказовском краеведческом музее имеются предметы, которые принадлежали дворянскому роду и хранят память о них. Это старинные часы, изысканная керосиновая лампа, стол-секретер и письменный набор, старинное зеркало, книги из личной библиотеки.

Среди предметов зала купеческого быта — чёрный кабинетный рояль, предположительнопринадлежавший семье. Возможно, что именно на нём играла и обучала рассказовских ребятишек внучка Катеньки Бакуниной — Екатерина Ивановна Полторацкая. Возможно, что именно об этом инструменте ещё один её потомок — поэт Владимир Белостоцкий — написал в 1918 году: «Дни сумрачны, бледны, морозит с утра…Туман… облетают осины… Из старого дома куда-то вчера рояль увезли и картины…»

И ещё несколько интересных фактов!

Я помню чудное мгновенье…

Всем известно, что свой знаменитый поэтический шедевр «Я помню чудное мгновенье» Александр Сергеевич Пушкин посвятил Анне Петровне Керн. Но мало кто догадывается, что стихотворения могло и не быть, если бы не рассказовский дворянин Александр Александрович Полторацкий. Именно он познакомил поэта со своей двоюродной сестрой (!). Произошло это в 1819 году на одном из приёмов в Санкт-Петербурге, в доме Алексея Николаевича и Елизаветы Марковны (тётка Полторацкого) Олениных.

Кроме того, в 1812 году Анна Керн вместе с отцом некоторое время гостили у родственников в рассказовском имении. На ту пору будущей музе Пушкина было двенадцать лет.

Старик Державин нас заметил…

8 января 1815 в Царскосельском лицее в присутствии Державина юный Пушкин выступает на экзамене:

«Старик Державин нас заметил

И в гроб сходя благословил…», — напишет позже поэт.

Интересен тот факт, что наместник Тамбовской губернии Гавриил Романович Державин сыграл свою роль и в судьбе рассказовского дворянина Александра Александровича Полторацкого.

До того как получить назначение в Тамбов, он служил губернатором Олонецной губернии, где на ту пору проживали Полторацкие. Был не только знаком со знатным семейством, но и стал опекуном для детей Александра Марковича Полторацкого, когда у него умерла супруга.

Рассказовский Онегин

Своего главного героя поэмы «Евгений Онегин» Александр Сергеевич Пушкин списал с Александра Александровича Полторацкого — внука шотландца Чарльза Гаскойна. В этом уверены петрозаводские историки.

В своей книге «Онегин с берегов Онега-озера» известный журналист и краевед Николай Кутьков не только выдвигает гипотезу, что именно Полторацкий является наиболее реальным прототипом пушкинского героя, но и приводит неоспоримые доказательства на этот счёт!

Сегодня в Петрозаводске можно посетить дом Онегина — бывший дом горного начальника, где жило семейство Гаскойнов, а потом и Полторацких.

Остаётся добавить, что в Тамбове живёт и работает потомок Александра Александровича и Екатерины Павловны Полторацких, правнук Владимира Петровича Ветвицкого — Николай Лепёхин. В детстве увлекался рисованием, пишет стихи, занимается фотографией.

Конкурс «Гордость Тамбовщины» — это уникальный шанс рассказать о родном регионе в трёх номинациях: «Люди Тамбовщины», «Природные достопримечательности», «Исторические и памятные места». Загрузить работу необходимо на сайт gordost-tambov.ru до 16 августа. Участвовать в конкурсе могут жители области от 18 лет.

Тамбовской области